1日1個のりんごで健康に?栄養や成分、効果について紹介します

「1日1個のりんごが医者を遠ざける」

このようなことわざを耳にしたことはありませんか?

りんごは体によい効果を持つ果物だということが広く知られています。

しかし、りんごに含まれるどの成分がどういった効果をもたらすのか、詳しく知っている人は多くありません。

今回はりんごについて、私たちの体にどんな嬉しい効果があるのかを中心にお役立ち情報を紹介します。

りんごはビタミンCやカリウムが豊富!

りんごには、豊富な栄養成分が含まれています。

具体的には食物繊維、カリウム、カルシウム、ビタミンC、そしてβカロテン等です。

ひとつひとつがどんな効能を持つかを知らなくても、部分的に名前を聞いたことがあるのではないでしょうか?

ここでは文部科学省のウェブサイト「日本食品標準成分表」で公表されている、重量100gあたりの具体的な数値一覧を掲載します。

【食品成分一覧(可食部100gあたり、皮なし/皮つきの数値)】

- エネルギー(kcal)…53/56

- 水分(g)…84.1/83.1

- 炭水化物(g)…15.5/16.2

- 食物繊維(g)…1.4/1.9

- 糖質(g)※…14.1/14.3

- 脂質(g)…0.2/0.3

- ビタミンC(mg)…4/6

- カリウム(mg)…120/120

- カルシウム(mg)…3/4

- βカロテン(μg)…15/27

※…糖質は「炭水化物-食物繊維」として算出。

カロリーや糖質の数値については、こちらの関連コラムでも解説しています。

あわせてチェックして、より知識を深めてみてはいかがでしょうか?

効果・効能を紹介!1日1個で「医者いらず」は本当だった!

りんごが持つ成分は、私たちが健康的な生活を送るうえでとても大事な役目を果たします。

主に注目しておきたい効果・効能をチェックしていきましょう。

整腸作用

りんごにたっぷり含まれている食物繊維には、整腸作用があります。

ダイエットや美容が気になる方にとって、嬉しい作用です。

食物繊維には水溶性と不溶性の2種類が存在しますが、水溶性は腸内の善玉菌を増やし腸内環境を改善してくれる優れものです。

不溶性は胃や腸の中で水分を吸収して便のかさを増し、ぜんどう運動と呼ばれる腸の働きを促進させて便秘を改善します。

生活習慣病の予防

りんごに含まれるカリウム、食物繊維、ポリフェノールといった成分は、生活習慣病の予防が期待できる栄養素です。

カリウムが体内の余分なナトリウム(塩分)を排出することで正常な血圧を保ち、高血圧を予防します。

食物繊維(特にペクチン)は血糖値の急上昇を予防して、コレステロール値を下げる働きを持ちます。

また、ポリフェノールは活性酸素を取り除く強い抗酸化作用を持ち、免疫力を上げて罹患を予防してくれるのです。

生活習慣病とは?

生活習慣病は、動脈硬化や糖尿病、高血圧症、脂質異常症等のさまざまな疾患のことを指します。

また、それらが原因で引き起こされる「日本人の三大死因」、がんや脳血管疾患、心疾患も含まれています。

三大死因となる疾患のすべてが生活習慣病というわけではなく、食事や運動、喫煙、飲酒、そして休息といった生活習慣が原因で発病した場合に当てはまることを覚えておきましょう。

例を挙げると、糖尿病の二型は生活習慣病の一種ですが、一型は生活習慣病に当てはまりません。

生活習慣病は放っておくと心筋梗塞や脳出血、脳梗塞といった深刻な病気を引き起こしやすくなるので注意が必要です。

りんごに含まれるポリフェノールについて

りんごにはさまざまな種類のポリフェノールが詰まっており、それらを総称して「りんごポリフェノール」と呼んでいます。

特に多いのがプロシアニジンと呼ばれる成分で、ポリフェノールの約6割がこの成分です。

プロシアニジンはポリフェノールの中でも特に強い抗酸化作用を持つことが分かっています。

他にもカテキン、クロロゲン酸等のポリフェノールが含まれています。

むくみ解消

お酒や食事を楽しんだ翌日、体中がむくんでしまった経験はありませんか?

むくみは体内に余分な水分があることで起きる現象ですが、この水分を体外に排出してくれるのがカリウムです。

カリウムはナトリウムを排出する際、水分の排出も一緒にサポートしてくれます。

疲労回復効果

体に疲れが溜まると酸っぱいものを食べたくなったことがある人もいるかもしれませんが、それは、疲労回復のために酸が重要な役割を担っているためです。

疲れを取るために体が無意識に酸っぱいものを欲しているのです。

りんごには「リンゴ酸」という成分が含まれていて、この成分が疲労回復に一役買ってくれています。

リンゴ酸とは?

リンゴ酸は、りんごから発見された果物に含まれる有機酸の一種です。

爽やかな酸味を持っていて、クエン酸等と同じ働きをしてくれます。

疲れが溜まると、筋肉には乳酸という物質が溜まっていきます。

乳酸は有機酸によって分解される性質を持つため、リンゴ酸が効果的です。

有機酸は糖分やビタミンB1と一緒に摂取すると、単体で取り入れた時と比較してより働きやすくなります。

疲れが溜まったときは意識して取り入れることをおすすめします。

アンチエイジング効果

誰もが気になるシミやそばかす。

日焼け止めや日傘を使って対策をしている人も多いのではないでしょうか。

りんごポリフェノールにはメラニン色素の生成を抑制し、シミそばかすを作りにくくする働きがあります。

他にも抗酸化作用で細胞の老化を予防する働きもあって、美容の味方といえる成分です。

また、βカロテンは皮膚の健康維持を手助けする働きをします。

これから旬を迎えるおすすめのりんご品種

りんごは主に、秋から冬にかけてが旬のシーズンとなります。

早い品種では夏頃から流通することもありますが、ココロファームでは10月からの発送に向けて愛情込めて栽培中です。

りんごの生育状況を見極めながら収穫・販売を行っていきますので、アナウンスを今しばらくお待ちください。

参考までに昨年販売していたりんごの品種情報を、商品一覧や特徴を紹介した記事と共に紹介します。

ぐんま名月

いわゆる「青りんご」です。

青りんごは食べると酸っぱいと思われがちですが、蜜入りの個体も多く甘みが強いのが特徴です。

サンふじ

9月に入るとスーパー等の店頭で並び始めるので、ご存じの方も多いのではないでしょうか?

高い糖度と知名度の高さから、贈答品としても人気の品種です。

紅玉

真っ赤な果皮が特徴的なりんごで「こうぎょく」と読みます。

酸味が強いため主に製菓用として使われる品種ですが、生食でも楽しむことが可能です。

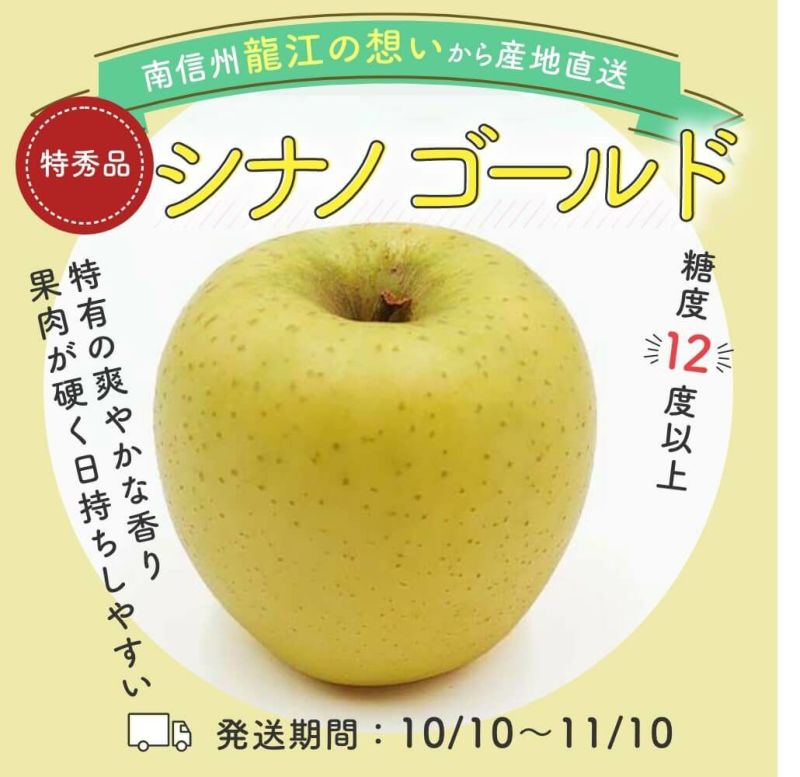

シナノゴールド

信州生まれの青りんごです。

日持ちするりんごで、購入後追熟すると酸味が抜けて優しい甘みが楽しめます。

シナノスイート

甘みが強くて柔らかい果肉を持ったりんごです。

ジューシーで美味しい果汁が楽しめます。

秋映

小ぶりでコロンとした見た目が可愛い品種です。

ぎゅっと詰まった果肉は甘みと酸味のバランスがよく、食べ応えがあります。

シナノドルチェ

信州生まれの早生(わせ)りんごです。

果汁たっぷりで程よい酸味を持ち、夏の暑さにぴったりな味をしています。

シナノリップ

2018年生まれのニューフェイス。

大きくて酸味も甘みもある、どこか懐かしさを感じさせる味の品種です。

りんごを使った簡単アレンジレシピ

りんごの栄養を最大限摂取するには、皮ごと非加熱で食べるのがベストです。

食べ方としてはシンプルにそのまま生食でいただくのがおすすめですが、手を加えるなら簡単に作れる「りんご飴」にチャレンジしてみましょう。

【材料】

- りんご…1個

- 砂糖…200g

- 水…50cc

- 食用色素(赤)…適宜

- 割り箸…1本

【作り方】

- りんごを皮ごと洗い、キッチンペーパーで水気をすべて取り除き割り箸を刺す

- 小鍋に砂糖と水、食用色素を入れ混ぜ溶かす

- 鍋を中火にかけて沸騰させる。沸騰したら弱火にしてぷくぷくと泡立つまで煮詰める

- りんごを鍋に入れまんべんなく飴を絡め、クッキングシート等の上に取り出して固める

コツは水分をすべてふき取ることと、火にかけたら混ぜないことの2点です。

水分が残っているとりんごに飴が絡みません。

また火にかけた後に混ぜると、砂糖が結晶化してつやつやとした見た目に仕上がらないので注意しましょう。

飴がしっかりと固まったら、包丁でカットして食べてもOKです。

飴に絡める前にカットしたい場合は、カットしたりんごをレモン水に10分つけ水気をしっかりとふき取ってから調理すると、変色を防げます。

栄養満点のりんごで生活習慣病を予防しよう♪

美味しいうえに健康にもよいりんご。

8月から11月まで長く収穫できるうえに、貯蔵により通年販売されるので、毎日食べるのに最適な食べ物です。

朝食やおやつなど、毎日の食卓で気軽に取り入れてみてはいかがでしょうか?